Glocken in der Kirche

Zwischen Himmel und Erde: Die Bedeutung der Kirchenglocken

Glocken gehören zu den ältesten Instrumenten überhaupt. In China wurden sie bereits vor über viertausend Jahren aus Bronze gegossen. Die Kirchenglocken in Europa wurden im 6. Jahrhundert von Mönchen eingeführt. Das Glockenläuten hat sowohl praktische als auch symbolische Bedeutung: Das Läuten zu festen Zeiten gibt dem Alltag Struktur. Es begleitet festliche Anlässe, kann aber auch als Warnung oder Zeichen der Trauer dienen.

In Deutschland gibt es über 90.000 Glocken, 85 Prozent davon sind Kirchenglocken. Traditionell gilt ihr Klang als Stimme Gottes: Sie rufen zum Gebet und laden zum Gottesdienst ein.

Die Geschichte der Glocke

Die Glocke entstand vor über 4000 Jahren in China, wo sie für religiöse Rituale und Musik, aber auch als Warnsignal genutzt wurde. Später verbreitete sie sich nach Mesopotamien, Ägypten und Rom. Kleinere Glocken wurden dort in Tempeln und öffentlichen Gebäuden verwendet. Im 6. Jahrhundert n. Chr. führten christliche Mönche die Glocke in Europa ein, vor allem durch den Heiligen Benedikt. Sie diente fortan als Ruf zum Gebet, zur Zeitangabe und als Alarmzeichen. Ab dem Mittelalter wurden Kirchtürme mit großen Glocken üblich, die seither die europäische Kulturlandschaft prägen und fester Bestandteil christlicher Tradition sind.

2025 wurden Glockenguss und Glockenmusik in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen.

Die Bedeutung von Glocken im Christentum

Jeden Sonntag läuten die Kirchenglocken und rufen zum Gottesdienst. Das tägliche Gebetsläuten morgens, mittags und abends geht auf die Stundengebete in den Klöstern zurück. Dort wurden die Mönche durch Glockenläuten an die jeweiligen Gebetszeiten erinnert.

Kurz vor Beginn eines Gottesdienstes läuten meistens alle oder zumindest mehrere der großen Glocken, um die Gemeinde einzuladen. Auch während des Gottesdienstes haben sie eine liturgische Funktion: So wird in evangelischen Gottesdiensten eine besondere Glocke, die so genannte Betglocke, geläutet oder geschlagen, wenn die Gemeinde das Vaterunser betet. Die sieben Schläge dieses Betzeitläutens symbolisieren die sieben Bitten des Vaterunser.

Als Gedächtnisläuten wird das Läuten an Karfreitag bezeichnet, das an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. Das Osterläuten verkündet die frohe Botschaft der Auferstehung.

Bei kirchlichen Bestattungen erklingt das Beerdigungsläuten, wenn die Gemeinde mit dem Sarg zum Friedhof zieht. Bei einer kirchlichen Trauung läuten die Glocken kurz vor Beginn der Gottesdienstes sowie zum Ende, wenn das getraute Paar gemeinsam aus der Kirche auszieht.

Wann und wie die Glocken einer Kirche genau erklingen, legt die Läuteordnung der jeweiligen Landeskirche fest. Die traditionelle Läuteordnung der württembergischen Landeskirche kennt beispielsweise sieben tägliche Läutezeiten: Dreimal läutet die Betglocke, nämlich morgens, mittags und abends. Vier Mal läutet die Kreuzglocke, um an die Passion Christi zu erinnern, nämlich um 9, 11 und 15 Uhr und zur Vesperzeit, die je nach Jahreszeit zwischen 16 und 18 Uhr liegt.

Die Läuteordung der württembergischen Landeskirche als PDF herunterladen: Handreichung zur Glockenverordnung der württembergischen Landeskirche

Herstellung und Aufbau von Glocken

Der Glockenguss ist ein jahrhundertealtes Handwerk. 2025 wurden Glockenguss und Glockenmusik in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen.

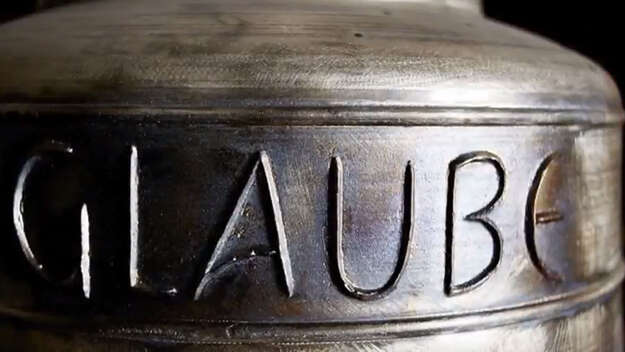

Glocken bestehen meist aus Bronze, einer Legierung aus etwa 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn. Eine Glocke hat typischerweise eine Haube, Schulter, Flanke und Schlagring. Der Guss beginnt mit dem Bau einer aufwendigen Gussform aus Lehm, die mehrere Schichten umfasst. In diese Form wird das flüssige Metall bei etwa 1.200 °C gegossen. Nach dem Abkühlen wird die Glocke ausgeformt und sorgfältig gestimmt. Eine „falsche Glocke“ bezeichnet eine Glocke, deren Klang durch Fehler in Form oder Material unrein oder disharmonisch ist. Das Gießen einer Glocke erfordert daher höchste Präzision und Erfahrung.

Berühmte Glocken

Die älteste datierbare Glocke in Deutschland ist die Lullusglocke. Sie wurde 1038 gegossen und hängt im Katharinenturm der Stiftsruine Bad Hersfeld. Die älteste bekannte und vollständig erhaltene Läuteglocke nördlich der Alpen stammt aus dem Hafen von Haithabu in Schleswig-Holstein und wurde 1978 bei Ausgrabungen entdeckt. Sie stammt aus dem Jahr 950.

Glocken und ihre Schicksale

Im Ersten Weltkrieg wurden ab 1917 ungefähr die Hälfte aller Kirchenglocken in Deutschland zur Herstellung von Waffen und Munition eingeschmolzen.

1940, im Zweiten Weltkrieg, befahl die nationalsozialistische Regierung den Kirchen in Deutschland, „zur Sicherung der Metallreserve für eine Kriegsführung auf lange Sicht" sämtliche Glocken abzugeben. Der Rohstoffbedarf der Rüstungsindustrie war allerdings nur ein Grund für die Beschlagnahme: Langfristig sollten nach dem Willen Hermann Görings lediglich zehn bis zwölf Glocken verschont bleiben, um nach dem „Endsieg“ über dem Reichstag in Berlin Glocken zu läuten.

Nach Protesten der Kirche durfte vorläufig jede Gemeinde eine „Läuteglocke“ behalten, diese musste jedoch jeweils die kleinste Glocke sein und durfte nicht mehr als 25 Kilogramm wiegen. Insgesamt wurden mehr als 100.000 Kirchenglocken abmontiert und schätzungsweise 75.000 davon bald eingeschmolzen. Nur klanglich und künstlerisch besonders wertvolle Glocken wurden zunächst zurückgestellt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lagerten viele tausend beschlagnahmte Glocken auf einem Platz im Hamburger Freihafen, dem sogenannten Glockenfriedhof. Viele der eingelagerten Glocken waren unwiderruflich beschädigt. Die Rückgabe der unzerstörten Glocken zog sich bis in die 1970er Jahre hin. Die erste deutsche Kirche, die bereits 1947 vier verschonte Glocken zurückbekam, war der Hamburger Michel.

„Nazi-Glocken“: Glocken mit NS-Symbolik

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder heftige Auseinandersetzungen darüber, wie Gemeinden mit Glocken umgehen sollen, die Hakenkreuze oder nationalsozialistische Inschriften tragen. Eines der bekanntesten Beispiele war die sogenannte „Hitler-Glocke“ in Herxheim in der Pfalz. Eine Glockensachverständige der Evangelischen Kirche der Pfalz stufte die Glocke 2017 als Denkmal ein und empfahl, sie entweder im Kirchturm zu belassen oder in ein Museum zu überführen. Der Gemeinderat beschloss, eine Mahntafel anzubringen und die Glocke als als Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht weiterhin hängen zu lassen. Zu kirchlichen Zwecken wird sie nicht mehr geläutet.

In anderen Fällen, wie etwa in der evangelischen Kirchengemeinde Obere Saar, wurden die Glocken abgehängt und durch neue ersetzt oder aber die Symbole überarbeitet, so in Schweringen.