Evangelische Studierendenzahlen

Zur Entwicklung der Studierendenzahlen in theologischen Studiengängen

Hintergrund

Die Zusammenschlüsse der evangelisch-theologischen Fakultäten (Evangelisch-Theologischer Fakultätentag/E-TFT) sowie der Institute mit Lehramtsstudium Ev. Religion (Konferenz der Institute für Evangelische Theologie/KIET) haben im Oktober 2024 beschlossen, ihre aktuellen Studierendenzahlen im EKD-Hochschulportal öffentlich zugänglich zu machen. Damit stehen – ergänzend zu den Daten des Statistischen Bundesamtes (destatis) – aktuelle, von den Fakultäten und Instituten selbst erhobene Zahlen zur Verfügung.

Seit dem Studienjahr 2023/24 liegen vollständige und verlässliche Angaben vor. Erfasst werden Studierende der Studiengänge mit Ev. Theologie als einzigem Fach (meist mit dem Ziel Pfarrberuf), der Lehramtsstudiengänge Ev. Religion, der Promotionsstudiengänge sowie weiterer Studiengänge, die an den Theologischen Fakultäten mit theologischen und/oder religions- sowie kulturwissenschaftlichen Schwerpunkten angeboten werden.¹ Die Grafiken zeigen die Entwicklung in Pfarramts- und Lehramtsstudiengängen sowie in weiteren Studiengängen im Überblick und im Vergleich.

Rund drei Fünftel aller Theologiestudierenden sind angehende Religionslehrkräfte. Die übrigen zwei Fünftel verteilen sich gleichmäßig auf Pfarramtsstudierende einerseits und Studierende anderer Theologie-haltiger Studiengänge einschließlich Promotion.

¹Erläuterung zu den Lehramtsstudiengängen: Die Angaben für das Lehramt beziehen sich auf die Studiengänge der Sekundarstufen I und II, nicht aber auf die Primarstufe.

Ebenfalls ist das „Lehramt Ev. Religion an Berufsbildenden Schulen" nicht mit aufgeführt, da dieser Studiengang häufig in nicht-theologischen Fakultäten und Fachbereichen administriert wird.

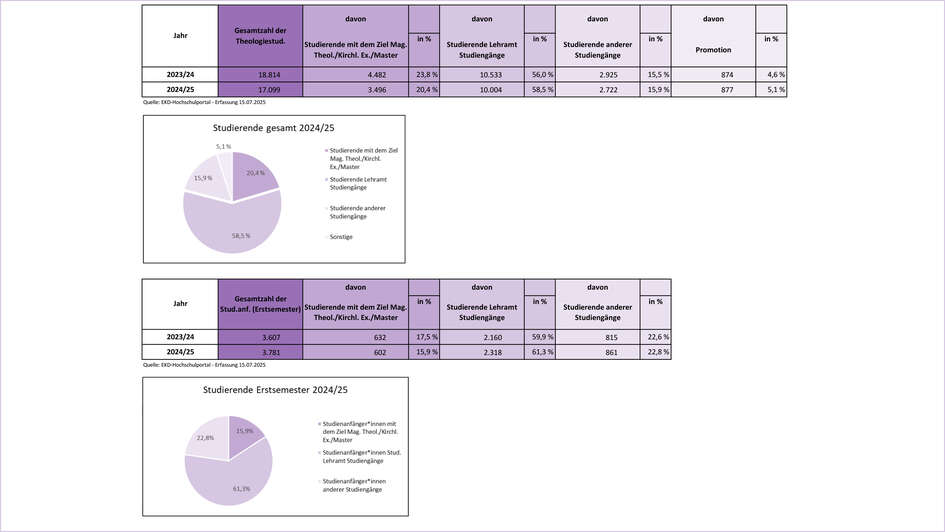

Diagramme Studierendenzahlen Evangelische Theologie:

Gesamt und Erstsemester 2023/24 und 2024/25

Maßnahmen und Perspektiven

Kontext Schule: Im Frühjahr 2024 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) einen Beschluss zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte und zur Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung gefasst. Grundlage war u.a. ein Gutachten des Wissenschaftsrates. Ziel ist es, auch Personen mit einer anderen Bildungs- oder Berufsbiografie als dem klassischen Weg über Abitur und Lehramtsstudium für den Schuldienst zu gewinnen. Außerdem sollen facherweiternde Weiterbildungen während der Berufstätigkeit gestärkt werden.

Für das Fach Evangelische Religion bleibt nach Auffassung der Kultusminister:innen wie auch der Kirchen der reguläre Qualifikationsweg maßgeblich: ein universitäres Studium von mindestens zwei Fächern sowie der anschließende Vorbereitungsdienst. Ergänzend kommen jedoch Quer- und Seiteneinstieg in Betracht, um den Bedarf an Religionslehrkräften zu decken. Die Kirchenkonferenz der EKD hat dazu bereits 2022 „Empfehlungen für Mindeststandards für eine kirchliche Qualifizierung zur Erteilung von Evangelischem Religionsunterricht“ verabschiedet.

Als weiterer Grundlagentext liegt der EKD-Text 96 „Die theologisch-religionspädagogische Professionalität evangelischer Religionslehrer:innen“ (Neuauflage 2025) vor. Er betont Professionalität als Zusammenspiel von Fachwissen, pädagogischer Kompetenz, persönlicher Haltung und Reflexionsfähigkeit. Damit fordert er Anpassungen auf allen drei Ebenen der Lehrkräftebildung ein, um Religionslehrkräfte zu befähigen, als selbstreflektierte, dialogoffene und transparent auftretende Fachleute zu agieren. Ziel ist ein fachlich fundierter und lebensbedeutsamer Religionsunterricht (www.ekd.de/religionspaedagogische-professionalitaet).

Seit über einem Jahrzehnt werden Organisationsmodelle des Religionsunterrichts diskutiert, um dessen Zukunftsfähigkeit zu sichern. Das betrifft insbesondere die zunehmende konfessionelle Kooperation, die kontinuierlich theologisch wie fachdidaktisch reflektiert wird. Jüngst hat Niedersachsen einen Vorstoß für ein gemeinsam verantwortetes Fach „Christliche Religion nach evangelischen und katholischen Grundsätzen“, (kurz: „Christlicher Religionsunterricht“) unternommen, an dem sich auch orthodoxe und freikirchliche Lehrkräfte beteiligen könnten.

Kontext Kirche: Auch im kirchlichen Bereich gibt es vielfältige Reaktionen auf die rückläufigen Zahlen von Pfarramtsstudierenden. Bereits seit einigen Jahren wurden an Standorten wie Marburg, Heidelberg und Frankfurt Masterstudiengänge in Evangelischer Theologie eingeführt, die auf einem nicht-theologischen Erststudium aufbauen. Sie eröffnen Menschen mit Berufserfahrung aus anderen Feldern den Zugang zum kirchlichen Vorbereitungsdienst (E-TFT-Beschluss 2018).

Darüber hinaus gewinnen inter- und multiprofessionelle Teams in Gemeinden und Kirchenkreisen zunehmend an Bedeutung. Ein Impuls, der das Berufsbild "Pfarrer:in" positiv verändern und damit auch das Interesse an theologischen Studiengängen steigern kann.

Seit 2023 verstärken sich zudem die Reformbemühungen im Pfarramtsstudium. Neue Strukturmodelle sollen das Theologiestudium zugänglicher, interdisziplinärer und praxisorientierter gestalten, ohne den wissenschaftlichen Anspruch zu verlieren.

Aus dem Kreis der Ausbildungsreferent:innen-Konferenz (ARK) hat sich ein eigenes Netzwerk zur Nachwuchsgewinnung (NENA) gegründet, das gezielt Nachwuchs für kirchenbezogene Berufe anspricht.

Hannover, Oktober 2025