Kirchliche Finanzen

Statistik zu Einnahmen und Ausgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland

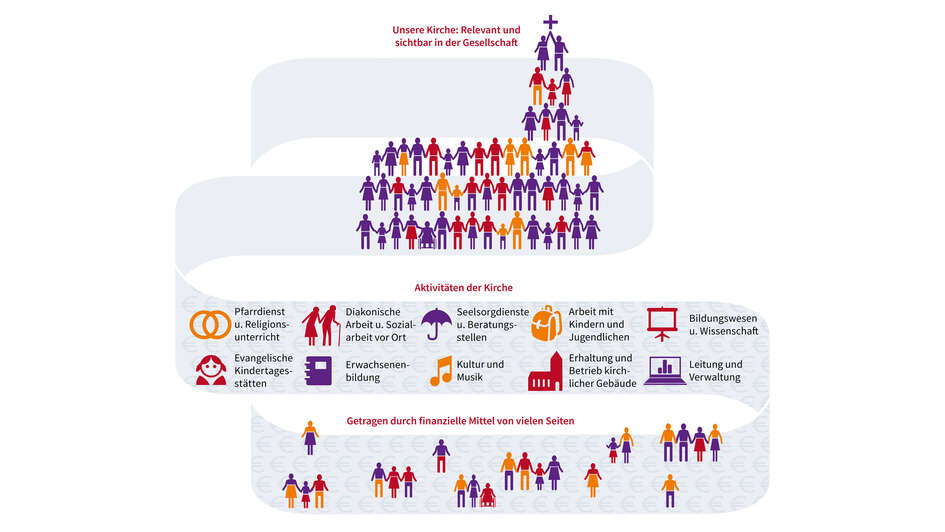

Einen großen Teil – gut ein Drittel des Geldes – setzt die Kirche in der praktischen Arbeit in den Kirchengemeinden ein: in die Gottesdienste, Seelsorge, die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren, Kirchenmusik oder Öffentlichkeitsarbeit. Ebenfalls etwa ein Drittel wendet die Kirche für ihre Kitas, die diakonische Arbeit in den Gemeinden und Bildungsarbeit auf.

Über 60 Prozent des kirchlichen Finanzvolumens entfallen dabei auf Personalkosten. Denn der Dienst der Kirche ist Dienst am Menschen – und entsprechend viele hauptamtlich Mitarbeitende sind aktiv: in der Jugendarbeit und im Küsterdienst, in den Kitas und Schulen, in der Kirchenmusik oder den Gemeindebüros. Gemeinsam mit den Pfarrer*innen und den zahlreichen Ehrenamtlichen bilden sie ein buntes Team.

Für ihre Arbeit hat die Kirche viele Gebäude wie Kindergärten, Pfarrhäuser, Gemeindezentren und natürlich Kirchen und Kapellen. Deren Pflege und Unterhaltung macht ein knappes Zehntel der Ausgaben aus. Ähnlich groß ist der Anteil für eine professionelle und effiziente Leitung und Verwaltung der Kirche.

Hinzu kommen die vielen tausend selbstständigen Einrichtungen der Diakonie – wie etwa Kliniken und Senioren- und Pflegeheime, die zu einem großen Anteil durch Kranken- und Pflegekassen finanziert werden.

Legt die Kirche etwas auf die hohe Kante?

Ja, sie muss Vorsorge für künftige Verpflichtungen treffen. So hat sie etwa die Altersversorgung der Pfarrer*innen zu sichern oder Rücklagen für die Unterhaltung der Kirchen und anderer Gebäude zu bilden. Die Geldanlagen der Kirche sollen auf der Basis christlicher Werte sozialverträglich, ökologisch und generationengerecht erfolgen. Institutionelle Anleger*innen aus dem kirchlichen Bereich sollten sich bewusst für entsprechende Investments entscheiden. Für die Anlagen gelten drei Standards: Sie sollen im Einklang mit dem kirchlichen Auftrag erfolgen, ethischen Kriterien entsprechen und nachhaltig sein – ihre Auswirkungen auf Umwelt, Mitwelt und Nachwelt sollten bedacht werden.

Wofür erhält die Kirche staatliche Zuschüsse und Fördermittel?

Dort, wo die Kirche im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips gesellschaftliche Aufgaben übernimmt, erhält sie öffentliche Mittel zur Finanzierung dieser Aufgaben. Es handelt sich dabei um Leistungen, die in vergleichbaren Fällen alle freien Träger, wie z. B. die Arbeiterwohlfahrt oder Waldorfschulen, erhalten. Wenn der Staat Träger unterstützt, geht es um gemeinsame gesellschaftliche Interessen. Viele soziale Dienstleistungen können wesentlich durch das finanzielle und personelle Engagement der Kirche realisiert werden. Das entlastet den Staat nicht unerheblich und stellt eine beachtliche Leistung für die Gesamtgesellschaft dar. Aus kirchlichen Mitteln (Kirchensteuern, Spenden) werden diese Dienste mitfinanziert. Deshalb profitieren Staat und Gesellschaft von der Kirche und ihren Mitgliedern.

Wie wird die Arbeit der Kirche finanziert?

Die Arbeit der Kirche wird in erster Linie durch ihre Mitglieder getragen. Deren Kirchensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle und damit das Fundament der Finanzierung aller kirchlichen Aktivitäten. 2024 kamen dadurch 6 Milliarden Euro zusammen. Der Staat zieht die Beiträge durch seine Finanzämter ein und wird für diese Dienstleistung bezahlt – 2024 hatte die evangelische Kirche dafür 193 Millionen Euro zu entrichten. Zusätzlich zur Kirchensteuer gibt es weitere Gaben der Kirchenmitglieder, wie Spenden und Kollekten und die zum Teil auf lokaler Ebene erhobenen Gemeindebeiträge (auch Kirchgeld genannt).

Etwas mehr als ein Viertel der Einnahmen machen öffentliche Fördermittel und Zuschüsse aus: Einrichtungen der Kirche erhalten sie für Leistungen, die sie für die gesamte Gesellschaft erbringen. Den weitaus größten Anteil hat dabei die Finanzierung der Arbeit von Kindertagesstätten.

Hinzu kommen Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen, wie Elternbeiträge in Kitas, Schulgeld oder Friedhofsgebühren. Weitere Einnahmen hat die Kirche durch Mieten, Pachtzinsen, Erträge aus angelegten Geldern oder Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden.

Was sind eigentlich „Staatsleistungen“?

Die Staatsleistungen sind mit dem Staat vertraglich vereinbart – als Ausgleichszahlungen für kirchliches Vermögen, das enteignet wurde; zuletzt Anfang des 19. Jahrhunderts. Durch die Enteignung wurde den Kirchen eine Grundlage für eigene Erträge entzogen. Später verpflichtete sich der Staat zu Ersatzzahlungen. Diese machen für die evangelische Kirche rund zwei Prozent der Einnahmen aus.

Nach dem Grundgesetz könnte der Staat diese Leistungen durch eine angemessene Abschlusszahlung ablösen – die evangelische Kirche würde das begrüßen. Eine gesetzliche Regelung dazu steht aber noch aus.

Hier finden sich als PDF-Downloads ausführliche tabellarische Darstellungen der Angaben zu den unterschiedlichen Kirchensteuerarten sowie weiterführendes zur Herkunft und Verwendung kirchlicher Mittel in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Einblicke in die Finanzstatistik der evangelischen Kirche

Stand: Dezember 2017

Online lesenKostenlos bestellen per E-Mail